ニュース

ダイヤモンドサッカーと金子勝彦さん ~技術委員長 反町康治「サッカーを語ろう」第32回~

2023年10月05日

日本のサッカー放送史を語る際に絶対に外すことのできない『ダイヤモンドサッカー』という番組が昭和の時代にあった。その番組を解説の岡野俊一郎さん(元JFA会長)とともに名調子で支えたアナウンサーの金子勝彦さんが8月20日に88歳で亡くなられた。謹んでご冥福をお祈りするとともに、今回はこの伝説の番組が与えた影響の大きさについて、我が身に照らして考えてみたい。

ダイヤモンドサッカーが第1回の放送をしたのは1968年4月13日だった。1964年3月生まれの私は4歳になったばかりで、もちろん記憶にはない。カードはイングランドリーグのトットナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド。実際に試合が行われたのは2年前の9月だったから、およそ1年半遅れての放送になったが、トットナムにはGKパット・ジェニングス、ジミー・グリーブズ、マンUにはボビー・チャールトン、ジョージ・ベスト、デニス・ローといった一時代を築いたスター選手が先発に名を連ねていたから、番組を見た人は猛烈に感動したそうである。

番組を放送したのは東京12チャンネル(現在のテレビ東京)。最初は毎週土曜日の15時から16時という時間帯で「イギリスプロサッカー」というタイトルだった。1968年10月の番組編成の改編を機にタイトルを「三菱ダイヤモンドサッカー」に変え、放送時間もJFAからの「プレーをしている選手たちが見られる時間帯にしてほしい」という要望を受け入れ、日曜日午前10時に移したという。放送時間はその後、月曜日夜10時にさらに移動した。1時間の枠の中で90分の試合を放送するのは無理だから、1試合を前後半に分けて2週にわたって放送するという形がとられた。今なら信じがたい形だが、当時は海外の試合がテレビで見られるだけでもありがたいことだったのである。

私がこの番組の存在を知ったのは小学校5、6年のころだった。ダイヤモンドサッカーという番組の存在は知っていても、東北や九州など地域によっては放送されないところもたくさんあったから、私が育った静岡というところはさすがのサッカーどころといえるのだろう。私の記憶では静岡地区で放送されたのは夜中の23時45分ころからだったと思う。お金さえ払えば、イングランドのプレミアリーグ、スペイン、フランス、ドイツ、どこのリーグだろうが、試合をライブで見られる今と違って、そのころはダイヤモンドサッカーだけが唯一の外に開かれた窓だった。親に「早く寝なさい」と叱られながら、眠い目をこすって一生懸命に起きて見ていた。ビデオデッキという録画機能がついた家電が普及する前だったから、放送される時にテレビの前にいないと永遠に見られない。だから毎週目をこらして必死に見た。ちなみに放送時間は私が中学から高校に上がるくらいのころに深夜から朝の6時45分に変わったと記憶している。

この番組を通して私は海外サッカーの魅力にとりつかれたといっても過言ではない。特に1974年に西ドイツ(当時)で開かれたFIFAワールドカップの衝撃は強烈だった。この大会で優勝したのはホストの西ドイツだったが、大会に大きな旋風を巻き起こしたのはヨハン・クライフを押し立てたオランダだった。西ドイツの皇帝フランツ・ベッケンバウアーとオランダの天才クライフが相まみえた7月7日の決勝戦(ミュンヘン)は日本で初めて東京12チャンネルが生中継したのだが、その後、翌1975年9月まで1年以上かけて、西ドイツ大会の全試合をダイヤモンドサッカーが順次放送していった。小学生だった私はその試合の数々に度肝を抜かれた。ブラジルのリベリーノの東ドイツ戦における針の穴を通すかのかのごとく決めた直接FKでのゴール、西ドイツの左足の芸術家オベラーツのプレーなど上げたらきりがない。でもその中でも特にオランダのサッカーは破壊的で、その後の私のサッカー人生に大きな影響を及ぼすことになった。

その時のオランダは「ボール狩り」と呼ばれた集団でのプレッシング、オフサイドトラップを武器に対戦相手を面白いように切り裂いた。今見返すと、ルート・クロルが奪いに行くとDFラインを極端に上げオフサイドトラップをかけているのがよくわかる。攻撃も、マンツーマンで守るのが主流の時代に、そのマークをはがすグループ戦術を自家薬籠中のものにしていた。一例がスイッチプレーの多用である。右から左へ斜行しながらドリブルする選手がいると、それとクロスするように左から右へ近づいていく選手がいる。その2人が交差する瞬間にボールを受け渡したり、そのまま交差したりして、マークについている選手を混乱させる。チャールスF.C.ヒューズという人が書き、岡野さんが訳した「サッカー 戦術とチームワーク」という本を愛読していた私は相当に〝ませた〟子供だったのだろう。そういう動きをいちいちノートにメモしながら見ていた。オランダが織りなす先進的なサッカーに魅了されるのと同時に、キャプテンのクライフには魂を奪われた。ドリブル、パス、シュート、どれをとっても超一流な上にキャプテンシーまである。何をやっても絵になるというか。準決勝のブラジル戦で客席に入ったボールをオランダのサポーターが時間稼ぎのために返さないという事件があった。クライフがサポーターに向かって返すように示すと、すぐにボールはピッチに戻ってきた。クライフの威光のかっこよさ! オランダのユニホームはアディダス製だったが、プーマと契約していたクライフだけ、3本線ではなく2本線のオリジナルなユニホームを着ていた。スポンサーとかマーケティングとか、そういうスポーツビジネスの入り口を知ったのもこの時だ。

決勝で西ドイツに敗れはしたが、それから私のクライフとオランダへの愛は止まらなくなった。アルゼンチンで開かれた1978年のFIFAワールドカップも必死にオランダを応援した。それだけに2大会連続準優勝に終わった時の脱力感、むなしさたるや。クライフは欧州予選までチームをけん引しながら、なぜか本大会には出場しなかった。このあたりも予測不能なクライフらしい。キャプテン抜きでもチームは決勝まで進んだのだから、いたら優勝していたと今でも思う。

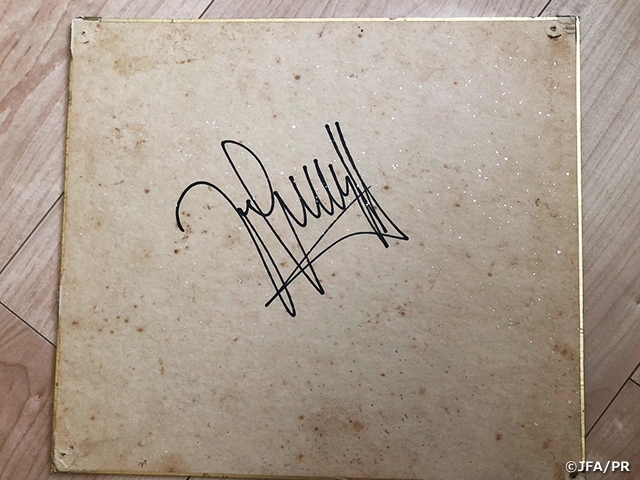

そんな恋焦がれたアイドルに異常接近できる機会が訪れた。1980年11月16日、静岡の清水市営陸上競技場でクライフ擁するワシントン・ディプロマッツが日本代表Bと対戦したときのことである。静岡県のサッカーの興隆に心血を注がれた堀田哲爾さんが尽力して実現したカードだったと思う。当時、私は清水東高の1年生。ワシントンにはクライフの他に1974年準優勝メンバーで後にサンフレッチェ広島の監督になるビム・ヤンセンもいた。試合に備えた前日練習をディプロマッツがやるというので見学に行くと、そこにクライフがいた。練習が終わり、帰る間際にペンと色紙を渡したら、ちゃんとサインをしてくれた。ブラジルのサッカーの王様ペレのサインも中1の時にもらったが、この時の方が断然うれしかった。色紙に書くのは初めてだったのかもしれない。クライフらしいと思ったのは、普通なら白い方にサインを書くのに、柄模様がついた裏の方に書いたことだ。やはりクライフの感性は常人とは違うのだと思った。先日、静岡の実家に帰って物の整理をしていたら、その時の色紙が出てきた。

話がかなり横道にそれた気がする。とにかくダイヤモンドサッカーによって「クライフ・マニア」になった私は、何でもかんでもクライフを真似ようとした。クライフのように背筋をピンと立てることはできなかったけれど、私がアウトサイドのキックを武器にするようになったのも、ダイヤモンドサッカーのオープニング映像で繰り返し流れた名シーンのおかげである。左タッチライン側で、いわゆるクライフターンでマーカーを置き去りにしたクライフが右のアウトサイドでクロスを上げる姿にしびれて真似ばかりしていたのだ。FKも右のアウトで蹴るくらい。1970年代に日本代表や三菱重工で活躍され、後に浦和レッズの社長にもなられた藤口光紀さんは現役時代に「和製クライフ」と呼ばれた。それが私はどうにも合点がいかなかった(藤口さん、すみません!)。私が日本リーグの全日空でプレーしていたころ、ファン・メッサというアルゼンチンの選手がいた。1979年に日本で開かれたワールドユースでディエゴ・マラドーナやラモン・ディアスと一緒に優勝メンバーになったほどの選手だった。そのメッサに「おまえのプレー、クライフに似ているな」と言われた時はうれしさのあまり、「ありがとう」と言いながらハグしたくらいだった。発足当初のJリーグの背番号は固定制ではなかったので、先発するときは7番や8番をつけることが多かったけれど、ベンチに座るときは14番。固定制になってからは湘南では14番をつけさせてもらった。

現役を引退した後、コーチライセンスを取得するための研修先としてスペインのバルセロナを選んだのも、バルセロナが選手として、監督としてクライフが心血を注いだ場所だったからだ。そういえば、研修中にバルセロナでクライフに会ったことがある。ほぼ同じ時期に今はいわきFCの社長を務める大倉智がバルセロナのクライフ大学に留学していた。大倉とバルセロナ郊外の家具の量販店に行ったら、そこにクライフがいて、握手をしてもらった。そのとき、クライフは「娘婿と一緒に来て、店の中ではぐれてしまった。道に迷っているんだ」と困った顔をしていた。クライフに気づいた人々は、みんな握手を求めてくる。それに丁寧に応じながら家族からはぐれて不安そうなクライフ。その姿は普通のおじさんだったが、私にはその人間味あふれる素顔も魅力的に映ったのだった。

金子さんの「サッカーを愛する皆さん、ごきげんいかがでしょうか?」という冒頭の挨拶は、映画評論家の淀川長治さんが日曜洋画劇場で毎回発した「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」という締めの言葉に匹敵するくらいの名文句だと思っている。博識の岡野さんの競技の枠を超えた高尚な解説も誰も真似ができないものだった。

2005年11月にJリーグの新潟の監督を退き、翌年北京五輪を狙うアンダーカテゴリー代表の監督を引き受けるまで、フリーの私はテレビの解説で金子さんと一緒に仕事をする機会に恵まれた。金子さんは僕よりも30歳上で父親くらい歳は離れていたけれど、いつでも私のことを「さん」づけで呼んでくれた。毎回、黒縁眼鏡にきちんとネクタイを締めて、キリッとした姿でスタジオに入られたのも強く印象に残っている。いつも手書きの資料を持参して。その姿は硬派というか、昔気質のアナウンサーという感じで、同じブースに入ると緊張したけれど、あの金子さんと一緒に実況の仕事をしていると思うと、時々感極まることもあった。

ダイヤモンドサッカーが海外の情報を動く映像で知ることのできるほとんど唯一のルートだった時代、その影響を受けて人生が変わった人も相当数いると思う。1964年生まれの私を基準にして3歳上、3歳下くらいの幅の人は特にそうなのではないか。私が愛してやまない出版物に、富越正秀さんという高名なフォトグラファーが1977年にサッカーマガジンの別冊として出した『素晴らしきサッカー野郎たち』という写真集がある。その中に出てくる“空飛ぶオランダ人”クライフの写真はどれを見てもしびれてしまう。「カメラマンになると、こんなに選手に近づけるのか」と羨ましくなった私は一時期、サッカー専門のプロのフォトグラファーになろうかと真剣に悩んだものである。それくらい海外のサッカーはピカピカに輝いて見えたし、海外の情報に飢えてもいた。小学生のころから今に至るまで、私は選手として、指導者として、マネジメントサイドの人間として、ずっと途切れることなくサッカーに関わり続けている。そんな自分の人生を振り返りながら、どこで航路が変わったのかということに思いをめぐらせると、ダイヤモンドサッカーのことが「ドラム・マジョレット」という軽快なテーマソングとともに脳裏に浮かんでくる。私の目を、海の向こうのわくわくする世界に見開かせてくれた金子さんへの感謝と哀悼の念を、この場を借りて捧げたい。

関連ニュース

最新ニュース

-

日本代表

2024/07/26

【Match Report】なでしこジャパン、スペインに1-2の逆転負け 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)

-

グラスルーツ

2024/07/26

JFAユニクロサッカーキッズ in 茨城 9月29日(日)開催 7月29日(月)から参加者募集開始

-

2024/07/26

アジアのピッチから ~JFA公認海外派遣指導者通信~ 第89回 行德浩二 カンボジアサッカー連盟 U-18代表監督 兼 FFCアカデミーU-18監督

-

大会・試合

2024/07/25

試合日程変更のお知らせ 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

-

大会・試合

2024/07/25

試合日程変更のお知らせ 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会